Die Konfokalmikroskopie ist eine besondere Art der Mikroskopie, mit der man gestochen scharfe 3D-Bilder von winzigen Strukturen erstellen kann. Anders als beim klassischen Lichtmikroskop siehst du nicht einfach nur ein flaches Bild, sondern kannst in die Tiefe schauen – fast so, als würdest du durch die Probe hindurchfliegen.

Das klappt, weil beim konfokalen Mikroskop nur genau das Licht erfasst wird, das aus einer ganz bestimmten Ebene der Probe kommt. Alles andere wird ausgeblendet. So entstehen Aufnahmen mit beeindruckender Klarheit und vielen Details – ideal für Wissenschaftler, die Zellen, Gewebe oder Materialien wirklich genau untersuchen wollen.

In diesem Artikel erfährst du, wie die Konfokalmikroskopie funktioniert, warum sie so nützlich ist und wo sie überall zum Einsatz kommt. Wenn du dich für Mikroskopie interessierst oder einfach wissen willst, wie solche hochauflösenden 3D-Bilder entstehen, bist du hier genau richtig.

Was ist Konfokalmikroskopie? – Grundprinzip einfach erklärt

Die Konfokalmikroskopie ist eine spezielle Form der Lichtmikroskopie. Sie wurde entwickelt, um sehr scharfe Bilder von dünnen Schnittebenen innerhalb einer Probe zu erzeugen. Das Besondere: Statt ein ganzes Objekt auf einmal zu beleuchten, wird die Probe Punkt für Punkt mit einem Laser abgetastet.

Dabei wird nur das Licht aus dem Bereich erfasst, der exakt im Fokus liegt. Alles Licht, das aus anderen Ebenen der Probe kommt, wird herausgefiltert. So entsteht ein klares, kontrastreiches Bild – frei von störendem „Hintergrundrauschen“.

Die Konfokalmikroskopie erlaubt es dir, optische Schnitte durch eine Probe zu machen. Aus diesen vielen Schichten lassen sich am Computer 3D-Bilder zusammensetzen. Dadurch kannst du Zellstrukturen und andere mikroskopisch kleine Details nicht nur flach, sondern räumlich betrachten.

Diese Methode wird vor allem in der Biologie, Medizin und Materialforschung eingesetzt, wenn es auf hohe Präzision ankommt. Besonders hilfreich ist sie, wenn die Strukturen tief im Gewebe liegen oder wenn verschiedene Schichten getrennt voneinander betrachtet werden sollen.

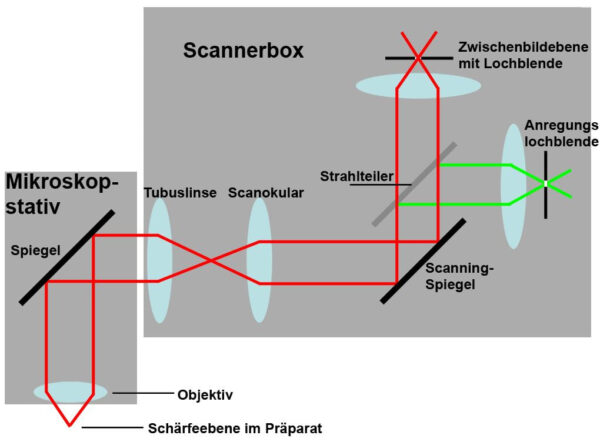

So funktioniert ein Konfokalmikroskop – Technik und Aufbau

Ein Konfokalmikroskop sieht auf den ersten Blick aus wie ein normales Lichtmikroskop. Der entscheidende Unterschied liegt im Inneren – besonders in der Lichtquelle und der Art, wie das Licht detektiert wird.

Statt einer herkömmlichen Lampe wird ein Laserstrahl verwendet, der sehr präzise und gebündelt auf einen kleinen Punkt der Probe gerichtet wird. Das Licht trifft auf fluoreszierende Farbstoffe in der Probe, die daraufhin selbst Licht aussenden.

Jetzt kommt das sogenannte Pinhole ins Spiel: Das ist eine winzige Lochblende, die nur das Licht durchlässt, das genau aus der Fokusebene kommt. Alles andere Licht – z. B. von tieferen oder höheren Schichten – wird ausgeblendet.

Die wichtigsten Komponenten eines Konfokalmikroskops sind:

- Laser zur punktgenauen Beleuchtung

- Objektivlinse mit hoher Auflösung

- Pinhole-Blende zur Unterdrückung von Streulicht

- Detektor (z. B. Photomultiplier), der das ausgesandte Licht misst

- Scanner zum Abtasten der Probe in X- und Y-Richtung

- Computer zur Bildverarbeitung

Diese Kombination sorgt dafür, dass nur das Licht aus einer exakt definierten Ebene aufgenommen wird – ideal für gestochen scharfe Bilder in der Tiefe.

Warum 3D? – Wie konfokale Mikroskopie Schichtbilder erzeugt

Einer der größten Vorteile der Konfokalmikroskopie ist die Möglichkeit, dreidimensionale Bilder von mikroskopisch kleinen Objekten zu erzeugen. Aber wie genau funktioniert das?

Das Geheimnis liegt im sogenannten Z-Stacking. Dabei wird die Probe nicht nur in der Fläche (X- und Y-Achse) abgetastet, sondern auch in der Tiefe – also entlang der Z-Achse. Das Mikroskop nimmt viele einzelne Bilder auf, jeweils aus einer anderen Fokusebene.

Du kannst dir das vorstellen wie eine Serie von dünnen Scheiben, die übereinandergestapelt sind. Jedes Bild zeigt eine andere Schicht der Probe. Wenn man all diese Bilder am Computer zusammensetzt, entsteht ein vollständiges 3D-Modell.

Diese Technik bringt viele Vorteile:

- Du siehst Strukturen in ihrer räumlichen Anordnung.

- Du kannst gezielt durch die Schichten „hindurchscrollen“.

- Du bekommst ein vollständigeres Bild von komplexen Geweben oder Zellen.

Vor allem in der Zellbiologie hilft diese räumliche Darstellung enorm. So erkennst du z. B., wo sich ein bestimmtes Protein in einer Zelle befindet – ob es außen, innen oder rund um den Zellkern liegt.

Vorteile der Konfokalmikroskopie gegenüber anderen Mikroskopiearten

Die Konfokalmikroskopie bietet viele Vorteile, die sie besonders für präzise Untersuchungen interessant machen. Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtmikroskopen liefert sie deutlich klarere und schärfere Bilder – besonders bei dicken oder komplexen Proben.

Hier sind die wichtigsten Vorteile im Überblick:

| Vorteil | Bedeutung |

|---|---|

| Hohe Tiefenschärfe | Nur die Fokusebene wird scharf abgebildet |

| Bessere Kontraste | Streulicht aus anderen Ebenen wird unterdrückt |

| 3D-Rekonstruktionen möglich | Durch optische Schnitte entsteht ein räumliches Bild |

| Selektive Bildaufnahme | Nur bestimmte Bereiche oder Farben können gezielt gemessen werden |

| Automatisierung | Scans lassen sich präzise und reproduzierbar durchführen |

Das ist besonders hilfreich, wenn du mit fluoreszierenden Farbstoffen arbeitest. Du kannst exakt sehen, wo ein Farbstoff bindet und wie er sich im Gewebe verteilt – ohne dass umliegende Bereiche das Bild stören.

Ein weiterer Pluspunkt: Da die Bilder digital erfasst werden, lassen sie sich leicht speichern, bearbeiten und auswerten – ideal für die Forschung oder die medizinische Dokumentation.

Grenzen und Herausforderungen in der Praxis

So beeindruckend die Konfokalmikroskopie auch ist – sie hat auch ihre Grenzen. Je nach Anwendungsgebiet stößt die Methode auf technische und praktische Herausforderungen.

Ein großes Thema ist die begrenzte Eindringtiefe. Da das Licht gestreut wird, kommt man mit konfokalen Mikroskopen nicht besonders tief in Gewebe hinein – meist nur einige hundert Mikrometer. Für dicke Proben ist das ein Problem.

Weitere Herausforderungen:

- Photobleaching: Fluoreszenzfarbstoffe können durch die Laserbestrahlung schnell verblassen.

- Lange Scanzeiten: Besonders bei hochaufgelösten 3D-Bildern dauert das Abtasten der Probe eine gewisse Zeit.

- Kosten: Konfokale Mikroskope sind teuer in der Anschaffung und im Betrieb.

- Komplexität: Die Bedienung ist anspruchsvoll und erfordert Erfahrung.

Auch die Probenvorbereitung ist aufwendiger. Du brauchst oft spezielle Farbstoffe und musst die Probe exakt justieren. Gerade bei lebenden Zellen kann das schwierig sein.

Trotzdem: Mit etwas Übung lassen sich viele dieser Probleme gut in den Griff bekommen – und der Erkenntnisgewinn lohnt sich oft.

Typische Anwendungen in Forschung und Medizin

Die Konfokalmikroskopie wird in vielen Bereichen eingesetzt, wo es auf höchste Genauigkeit und räumliche Darstellung ankommt. Besonders beliebt ist sie in der Biologie und Medizin, aber auch in der Materialwissenschaft.

Typische Anwendungsbeispiele:

- Zellbiologie: Untersuchung von Zellkernen, Organellen oder Zellmembranen

- Neurobiologie: Darstellung von Nervenzellen und deren Verzweigungen

- Krebsforschung: Analyse von Tumorgewebe und Signalwegen

- Histologie: Untersuchung gefärbter Gewebeschnitte in 3D

- Materialforschung: Analyse von Mikrostrukturen in Kunststoffen oder Metallen

- Pharmazie: Verteilung von Wirkstoffen in Zellkulturen

Ein großer Vorteil ist, dass du mit der Konfokalmikroskopie auch lebende Zellen in Echtzeit beobachten kannst – z. B. wie sich ein Medikament auf bestimmte Zellbereiche auswirkt. So lassen sich biologische Prozesse viel besser verstehen als mit statischen Bildern.

Unterschiedliche Gerätearten: Punkt-Scanning vs. Spinning-Disk

Es gibt verschiedene Arten von konfokalen Mikroskopen. Die zwei bekanntesten sind Punkt-Scanning-Mikroskope und Spinning-Disk-Mikroskope. Beide nutzen das Prinzip der Konfokalmikroskopie, unterscheiden sich aber in der Technik.

Punkt-Scanning (Laser Scanning)

- Nutzt einen einzelnen Laserstrahl, der Punkt für Punkt die Probe abtastet

- Sehr hohe Bildqualität

- Relativ langsam, da jeder Punkt einzeln gescannt wird

- Ideal für detaillierte 3D-Bilder

Spinning-Disk

- Verwendet eine rotierende Scheibe mit vielen kleinen Löchern (Pinholes)

- Beleuchtet viele Punkte gleichzeitig

- Sehr schnell – ideal für lebende Zellen

- Etwas geringere Tiefenschärfe als Punkt-Scanning

Welche Variante besser ist, hängt vom Einsatzgebiet ab. Für Live-Imaging und schnelle Prozesse ist die Spinning-Disk oft die bessere Wahl. Wenn du dagegen auf höchste Detailgenauigkeit setzt, ist Punkt-Scanning unschlagbar.

Live-Zell-Imaging & Fluoreszenz – wichtige Ergänzungen zur Methode

Ein echtes Highlight der Konfokalmikroskopie ist die Kombination mit Fluoreszenz und das sogenannte Live-Zell-Imaging. Damit kannst du lebende Zellen in Echtzeit beobachten – und dabei sehen, wie sich Strukturen im Inneren verändern.

Bei der Fluoreszenzmikroskopie werden bestimmte Bestandteile der Zelle mit Farbstoffen markiert. Diese Farbstoffe leuchten auf, wenn sie vom Laser im Konfokalmikroskop angeregt werden. Du kannst damit z. B. den Zellkern blau, das Zytoskelett grün oder die Mitochondrien rot darstellen.

Live-Zell-Imaging bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich:

- Zellen müssen lebendig bleiben – also braucht es eine spezielle Umgebung (Temperatur, pH-Wert etc.)

- Phototoxizität kann die Zellen durch zu viel Lichtstress schädigen

- Bewegungen der Zellen müssen schnell genug erfasst werden

Trotzdem ist diese Kombination extrem mächtig. Du kannst biologische Prozesse „live“ mitverfolgen – z. B. Zellteilungen, Transportvorgänge oder Reaktionen auf Medikamente. Das macht die Konfokalmikroskopie zu einem wichtigen Werkzeug in der modernen Forschung.

Wichtige Hersteller und Modelle im Überblick

Wenn du dich für ein Konfokalmikroskop interessierst – sei es beruflich oder aus Neugier – lohnt sich ein Blick auf die wichtigsten Hersteller und ihre Systeme. Diese Firmen bieten bewährte Geräte mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Führende Hersteller:

- Leica Microsystems – bekannt für modulare Systeme und einfache Bedienung

- Zeiss – bietet hochpräzise Mikroskope mit starker Softwareintegration

- Nikon – gute Kombination aus Bildqualität und Live-Imaging

- Olympus – Spezialist für kompakte, schnelle Konfokalsysteme

- Andor (Oxford Instruments) – Fokus auf Spinning-Disk-Systeme

Einige Modelle, die in Laboren häufig eingesetzt werden:

| Hersteller | Modell | Typ |

|---|---|---|

| Leica | TCS SP8 | Punkt-Scanning |

| Zeiss | LSM 980 mit Airyscan | Punkt-Scanning |

| Nikon | A1R HD | Hybrid-System |

| Olympus | FV3000 | Punkt-Scanning |

| Andor | Dragonfly | Spinning-Disk |

Die Wahl hängt stark vom Budget, dem Einsatzzweck und der gewünschten Bildqualität ab. Für Einsteiger ist meist ein Spinning-Disk-System mit automatisierter Steuerung die bessere Wahl, während Profis oft auf flexible Punkt-Scanning-Systeme setzen.

Fazit: Konfokalmikroskopie eröffnet neue Perspektiven

Die Konfokalmikroskopie ermöglicht dir einen faszinierenden Blick in die Tiefe mikroskopischer Strukturen – gestochen scharf, dreidimensional und voller Details. Sie ist nicht nur ein technisches Highlight, sondern auch ein echtes Werkzeug für neue wissenschaftliche Erkenntnisse.

Ob du Zellen live beobachten, winzige Veränderungen sichtbar machen oder räumliche Strukturen erfassen willst – die Technik bietet dir viele Möglichkeiten. Natürlich ist sie nicht in jeder Situation die perfekte Lösung, aber dort, wo Präzision gefragt ist, spielt sie ihre Stärken voll aus.

Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, selbst einmal mit einem konfokalen Mikroskop zu arbeiten oder dich noch tiefer mit dieser Technik zu beschäftigen. Viele Unis und Labore bieten Einführungen oder Workshops an – frag einfach mal nach.

Denn je mehr du ausprobierst, desto besser verstehst du, was mit moderner Mikroskopie alles möglich ist. Es lohnt sich.

FAQ – Häufige Fragen und Antworten

Hier habe ich noch Antworten auf häufige Fragen zu diesem Thema zusammengestellt:

Kann man Konfokalmikroskopie auch im Schulunterricht einsetzen?

In der Regel nicht. Konfokale Mikroskope sind sehr teuer und technisch aufwendig. Sie kommen fast ausschließlich in Forschungseinrichtungen, Universitäten und spezialisierten Laboren zum Einsatz. Für den Schulunterricht eignen sich klassische Licht- oder USB-Mikroskope besser.

Braucht man für die Konfokalmikroskopie immer Fluoreszenzfarbstoffe?

Nein, aber sie sind sehr häufig im Einsatz. Die meisten konfokalen Anwendungen basieren auf Fluoreszenz, weil damit gezielt Strukturen sichtbar gemacht werden können. Es gibt aber auch Varianten, die mit reflektiertem Licht oder speziellem Kontrast arbeiten.

Wie lange dauert eine Aufnahme mit einem Konfokalmikroskop?

Das hängt vom Gerätetyp, der Auflösung und der Größe des Bildbereichs ab. Einzelne Aufnahmen dauern oft nur wenige Sekunden, komplette 3D-Scans oder Zeitrafferaufnahmen können jedoch mehrere Minuten oder länger benötigen.

Welche Software wird für die Bildauswertung verwendet?

Viele Hersteller liefern eigene Software mit. Häufige Programme sind z. B. Leica LAS X, Zeiss ZEN, Nikon NIS-Elements oder FIJI/ImageJ für die Auswertung und 3D-Rekonstruktion. Auch Open-Source-Tools werden oft eingesetzt.

Kann man konfokale Bilder auch mit anderen Mikroskopiedaten kombinieren?

Ja, das ist sogar üblich. Oft werden Konfokalmikroskopie-Daten mit Aufnahmen aus anderen Verfahren (z. B. Weitfeld-, Elektronen- oder Super-Resolution-Mikroskopie) kombiniert, um ein umfassenderes Bild zu erhalten. Das nennt man korrelative Mikroskopie.