Ein Rasterelektronenmikroskop ist ein besonderes Mikroskop, mit dem man Dinge sehen kann, die mit bloßem Auge völlig unsichtbar bleiben. Es zeigt dir winzige Oberflächenstrukturen in einer Schärfe, die selbst Lichtmikroskope nicht erreichen können.

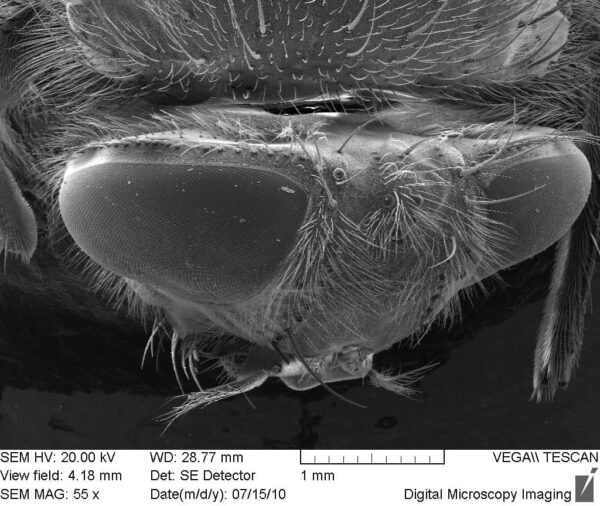

Stell dir vor, du schaust dir ein Insekt oder ein Staubkorn unter einem Gerät an, das hunderttausendfach vergrößert – und plötzlich siehst du Rillen, Kanten und feinste Details. Genau das macht ein Rasterelektronenmikroskop möglich.

In diesem Artikel erfährst du, wie so ein Mikroskop funktioniert, wofür es eingesetzt wird und warum es in vielen Bereichen der Wissenschaft so wichtig ist. Du bekommst die Technik ganz einfach erklärt – ohne Vorwissen, aber mit viel Aha-Effekt.

Was ist ein Rasterelektronenmikroskop? – Funktionsprinzip einfach erklärt

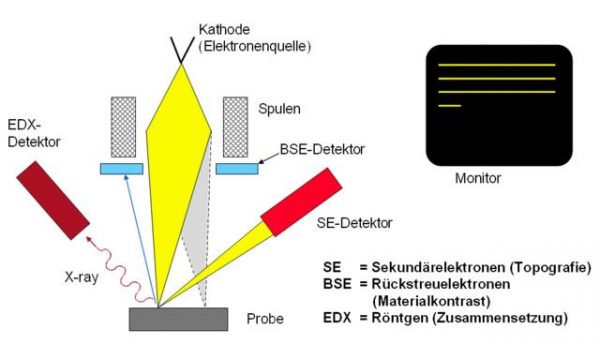

Ein Rasterelektronenmikroskop, kurz REM, ist ein spezielles Mikroskop, das mit Elektronen statt mit Licht arbeitet. Dadurch kann es viel kleinere Strukturen sichtbar machen – bis in den Nanometerbereich. Während ein Lichtmikroskop sichtbares Licht nutzt, verwendet ein REM einen Elektronenstrahl, der über die Oberfläche der Probe „rastert“, also punktweise abtastet.

Die Elektronen treffen dabei auf das Material und lösen unterschiedliche Signale aus, zum Beispiel Rückstreuelektronen oder Sekundärelektronen. Diese Signale werden aufgefangen und daraus wird ein Bild errechnet – mit beeindruckender Tiefenschärfe und Detailschärfe.

Ein großer Vorteil: Du siehst nicht das Innere, sondern vor allem die Oberflächenstruktur eines Objekts – und das in hoher Vergrößerung und mit starkem Kontrast. Deshalb wird das REM oft eingesetzt, wenn man wissen möchte, wie eine Oberfläche beschaffen ist, zum Beispiel bei Metallen, Kunststoffen oder biologischen Proben.

Kurz gesagt: Ein REM funktioniert anders als herkömmliche Mikroskope – und eröffnet ganz neue Einblicke in die mikroskopische Welt.

Wichtige Komponenten eines REM – Aufbau und Technik im Detail

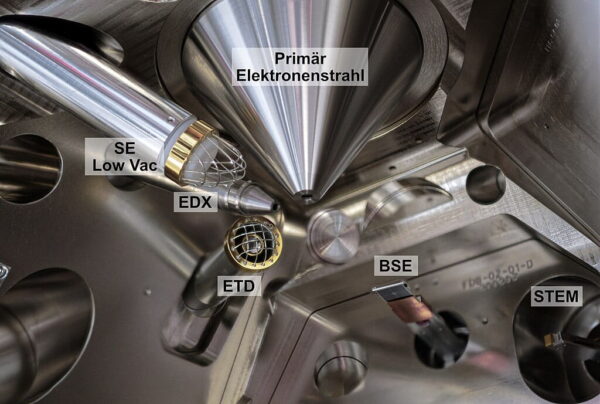

Ein Rasterelektronenmikroskop besteht aus mehreren wichtigen Bauteilen, die perfekt zusammenspielen müssen. Jeder Teil hat eine spezielle Aufgabe, damit am Ende ein klares Bild entsteht.

Hier sind die zentralen Komponenten:

- Elektronenquelle (Elektronenkanone): Sie erzeugt den feinen Elektronenstrahl, der später über die Probe geführt wird.

- Kondensorlinsen: Sie bündeln den Elektronenstrahl und lenken ihn präzise auf die Probe.

- Ablenksystem: Dieses System sorgt dafür, dass der Strahl zeilenweise über die Oberfläche rastert – ähnlich wie bei einem Scanner.

- Vakuumkammer: Da Elektronen mit Luftteilchen reagieren würden, muss das Innere des REM evakuiert, also luftfrei gemacht werden.

- Probenhalter: Hier wird das Objekt fixiert, das untersucht werden soll.

- Detektoren: Sie fangen die verschiedenen Signale auf, die beim Auftreffen der Elektronen entstehen – vor allem Sekundärelektronen und Rückstreuelektronen.

Zusätzlich gibt es oft Bildschirme und Steuerungseinheiten, mit denen du das REM bedienen und die Aufnahmen betrachten kannst. All diese Komponenten machen das REM zu einem hochpräzisen Instrument.

Wie entsteht ein REM-Bild? – Vom Elektron zum detailreichen Abbild

Die Bildentstehung beim Rasterelektronenmikroskop ist technisch raffiniert, aber logisch aufgebaut. Zuerst erzeugt die Elektronenquelle einen fokussierten Strahl. Dieser Strahl wird durch elektromagnetische Linsen auf die Probe gelenkt – Punkt für Punkt, Zeile für Zeile. Daher stammt auch der Begriff „Raster“-Elektronenmikroskop.

Trifft der Strahl auf die Oberfläche, entstehen unterschiedliche Signale. Besonders wichtig sind die sogenannten Sekundärelektronen. Sie werden von der Oberfläche freigesetzt und von speziellen Detektoren aufgefangen. Je nachdem, wie viele Elektronen zurückkommen, ist ein Punkt im Bild heller oder dunkler.

So entsteht nach und nach ein kontrastreiches Graustufenbild der Oberfläche – mit einer beeindruckenden Tiefenschärfe. Die Daten werden sofort am Bildschirm sichtbar, oft schon während der Aufnahme.

Das Besondere: Du bekommst nicht nur eine flache Draufsicht, sondern auch ein plastisches Bild mit Struktur und Tiefe. Deshalb sieht ein REM-Bild fast wie ein Schwarzweiß-Foto in 3D aus – mit feinsten Details, die du mit bloßem Auge nie erkennen würdest.

Anwendungsbereiche: Wo das Rasterelektronenmikroskop unverzichtbar ist

Das Rasterelektronenmikroskop ist aus vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik nicht mehr wegzudenken. Es wird überall dort eingesetzt, wo kleinste Oberflächendetails sichtbar gemacht werden sollen.

Hier einige typische Anwendungsgebiete:

- Materialwissenschaft: Erforschung von Metallen, Kunststoffen oder Keramiken – zum Beispiel für Bruch- oder Verschleißanalysen.

- Halbleitertechnik: Kontrolle von Chips und Mikrostrukturen in der Elektronik.

- Biologie und Medizin: Untersuchung von Zellen, Geweben oder Mikroorganismen – oft nach spezieller Präparation.

- Forensik: Analyse von Spuren, Fasern oder Einschusslöchern bei Kriminalfällen.

- Paläontologie: Oberflächenstruktur von Fossilien oder Mikroversteinerungen.

Auch in der Industrie spielt das REM eine wichtige Rolle – etwa bei der Qualitätskontrolle, um kleinste Fehler oder Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Dabei überzeugt es vor allem durch seine hohe Vergrößerung und den plastischen Bildeindruck.

Kurz: Überall, wo die Oberfläche zählt, kommt das REM zum Einsatz.

Auflösung, Vergrößerung & Tiefenschärfe – Die technischen Stärken des REM

Das Rasterelektronenmikroskop beeindruckt vor allem durch seine technischen Fähigkeiten. Es zeigt dir Dinge, die weit unterhalb der Sichtgrenze herkömmlicher Lichtmikroskope liegen.

Hier drei entscheidende Stärken:

- Auflösung: REMs erreichen Auflösungen von bis zu 1 Nanometer – das ist 100.000-mal kleiner als ein Millimeter.

- Vergrößerung: Je nach Gerät sind Vergrößerungen von 20-fach bis über 500.000-fach möglich.

- Tiefenschärfe: Die Bilder wirken besonders plastisch, weil auch tieferliegende Strukturen noch scharf dargestellt werden.

Verglichen mit einem Lichtmikroskop ist das REM unschlagbar, wenn du feine Oberflächenstrukturen untersuchen willst. Besonders praktisch ist die hohe Tiefenschärfe: Du siehst nicht nur eine flache Ebene, sondern erkennst Höhenunterschiede und Details deutlich besser.

Diese technischen Vorteile machen das REM zu einem unverzichtbaren Werkzeug für hochpräzise Analysen.

Vorbereitung der Proben – Was beim REM besonders wichtig ist

Bevor du eine Probe ins Rasterelektronenmikroskop legst, muss sie sorgfältig vorbereitet werden. Denn das REM stellt besondere Anforderungen, vor allem wegen des Vakuums und der elektronenbasierten Bildgebung.

Hier sind die wichtigsten Punkte:

- Trockene Proben: Da im REM ein Vakuum herrscht, dürfen keine feuchten oder gasförmigen Bestandteile enthalten sein. Biologische Proben müssen daher vorher entwässert werden.

- Leitfähigkeit: Nicht-leitende Materialien (z. B. Kunststoffe oder biologische Objekte) müssen mit einer hauchdünnen Metallschicht – meist Gold oder Platin – bedampft werden. Das verhindert Aufladungen.

- Fixierung: Die Probe muss fest sitzen und darf sich während der Aufnahme nicht bewegen. Sonst wird das Bild unscharf.

- Größe: Die Probe muss in die Probenkammer passen. Es gibt Einschränkungen bei Höhe und Breite.

Je besser die Vorbereitung, desto klarer und schärfer wird das Ergebnis. Gerade bei biologischem Material ist das Zusammenspiel von Trocknung, Beschichtung und Fixierung entscheidend für ein gutes REM-Bild.

REM vs. TEM – Unterschiede zwischen Raster- und Transmissionselektronenmikroskop

Das Rasterelektronenmikroskop (REM) ist nicht das einzige Elektronenmikroskop. Ein weiterer wichtiger Typ ist das Transmissionselektronenmikroskop, kurz TEM. Beide nutzen Elektronenstrahlen, aber sie arbeiten unterschiedlich – und haben verschiedene Stärken.

Hier ein Vergleich:

| Merkmal | REM | TEM |

|---|---|---|

| Bildtyp | Oberfläche | Innere Strukturen |

| Elektronenstrahl | rastert über die Probe | durchdringt ultradünne Proben |

| Auflösung | ca. 1–2 nm | unter 0,1 nm möglich |

| Vorbereitung | weniger aufwendig, aber beschichten | aufwendiger, ultradünne Schnitte nötig |

| Bildwirkung | plastisch, 3D-ähnlich | flach, oft höher aufgelöst |

Das REM eignet sich also hervorragend zur Analyse von Oberflächen. Das TEM hingegen kommt zum Einsatz, wenn innere Strukturen von Zellen, Molekülen oder Werkstoffen untersucht werden sollen – oft in der Forschung.

Beide Verfahren ergänzen sich, aber je nach Ziel brauchst du das eine oder das andere.

Chancen und Grenzen der Rasterelektronenmikroskopie

So beeindruckend das Rasterelektronenmikroskop ist – es hat auch Grenzen. Umgekehrt bietet es Chancen, die mit anderen Verfahren kaum möglich sind.

Chancen:

- Extrem hohe Vergrößerung bei hervorragender Tiefenschärfe.

- Darstellung feinster Strukturen auf nahezu jeder Oberfläche.

- Einsatz in unterschiedlichsten Fachgebieten – von Technik bis Biologie.

Grenzen:

- Du siehst nur die Oberfläche, keine inneren Strukturen.

- Aufwändige Probenpräparation, besonders bei empfindlichem Material.

- Das REM arbeitet im Vakuum – lebende Proben können nicht direkt untersucht werden.

- Meist nur Graustufenbilder (Farbinformationen fehlen).

Hinzu kommt: Die Geräte sind teuer und erfordern geschultes Personal. Dennoch: In vielen Bereichen ist das REM heute unverzichtbar. Es ermöglicht dir Einblicke, die sonst verborgen bleiben – und wird ständig weiterentwickelt, etwa mit Umwelt-REMs oder kombiniertem EDX-Verfahren zur Elementanalyse.

Fazit: Das Rasterelektronenmikroskop eröffnet neue Perspektiven

Ein Rasterelektronenmikroskop macht sichtbar, was sonst verborgen bleibt – mit erstaunlicher Schärfe und Tiefe. Du hast nun gesehen, wie es funktioniert, was du dafür brauchst und in welchen Bereichen es eingesetzt wird. Klar ist: Das REM ist kein einfaches Gerät für den Alltag, aber es zeigt eindrucksvoll, wie weit Mikroskopie heute gehen kann.

Vielleicht fragst du dich, ob du so ein Mikroskop selbst einmal nutzen kannst. In vielen Hochschulen, Forschungseinrichtungen oder sogar Schülerlaboren gibt es mittlerweile Möglichkeiten, erste Einblicke zu bekommen. Frag doch mal nach!

Wenn dich Oberflächenstrukturen, Materialien oder die Welt im Nanobereich faszinieren, ist das REM eine spannende Tür in eine neue Dimension. Es lohnt sich, neugierig zu bleiben, weiterzulesen und – wenn sich die Chance bietet – selbst einmal einen Blick durch ein Rasterelektronenmikroskop zu werfen.

FAQ – Häufige Fragen und Antworten

Hier habe ich noch Antworten auf häufige Fragen zu diesem Thema zusammengestellt:

Kann man mit einem Rasterelektronenmikroskop auch Farben sehen?

Nein, REM-Bilder zeigen keine echten Farben, sondern nur Graustufen. Was du siehst, ist ein Kontrastbild basierend auf der Elektronenverteilung. Farbige REM-Bilder, die man im Internet findet, sind meist nachträglich eingefärbt – zur besseren Darstellung.

Wie viel kostet ein Rasterelektronenmikroskop?

Die Preise für ein REM variieren stark – einfache Geräte starten bei etwa 100.000 €, High-End-Systeme können mehrere Millionen Euro kosten. Dazu kommen laufende Kosten für Wartung, Personal und Zubehör.

Kann man lebende Organismen mit einem REM untersuchen?

Nicht direkt. Da das REM im Vakuum arbeitet und Proben oft beschichtet werden müssen, ist die Untersuchung lebender Organismen in der Regel nicht möglich. Für lebende Zellen eignet sich eher die Licht- oder Fluoreszenzmikroskopie.

Welche Ausbildung braucht man, um ein REM zu bedienen?

Für den sicheren Umgang mit einem Rasterelektronenmikroskop brauchst du in der Regel eine naturwissenschaftliche Ausbildung – z. B. in Physik, Biologie, Materialwissenschaft oder Mikroskopietechnik. Meist ist eine zusätzliche Schulung am Gerät nötig.

Gibt es tragbare oder kompakte Rasterelektronenmikroskope?

Ja, es gibt inzwischen kompakte REMs für Ausbildung oder mobile Einsätze – zum Beispiel in der Forensik oder Qualitätskontrolle. Diese Geräte sind kleiner und einfacher zu bedienen, haben aber oft eine geringere Auflösung als große Laborgeräte.