Ein Transmissionselektronenmikroskop ist ein echtes Hightech-Werkzeug – und erlaubt uns, Dinge zu sehen, die selbst mit einem Lichtmikroskop völlig unsichtbar bleiben. Es kann Strukturen sichtbar machen, die nur wenige Nanometer groß sind. Das ist weniger als ein Tausendstel eines Haares.

Stell dir vor, du willst herausfinden, wie ein Virus aufgebaut ist oder wie winzige Bauteile in modernen Chips aussehen. Genau dafür wird das Transmissionselektronenmikroskop eingesetzt – in der Forschung, in der Medizin und in der Materialtechnik. Es hilft Wissenschaftlern dabei, tief ins Innere der Materie zu blicken.

In diesem Artikel erfährst du, wie ein TEM funktioniert, worin es sich von anderen Mikroskopen unterscheidet und warum es so wichtig für die moderne Wissenschaft ist. Egal ob du einfach neugierig bist oder dich tiefer mit Mikroskopie beschäftigen willst – hier bekommst du einen verständlichen Überblick.

Was ist ein Transmissionselektronenmikroskop? – Grundlagen einfach erklärt

Ein Transmissionselektronenmikroskop, kurz TEM, ist ein Gerät, mit dem du extrem kleine Strukturen sichtbar machen kannst – viel kleiner als mit einem Lichtmikroskop. Statt sichtbarem Licht nutzt es Elektronenstrahlen, die eine viel kürzere Wellenlänge haben. Dadurch lassen sich Details im Nanometerbereich erkennen.

Beim TEM werden Elektronen durch eine extrem dünne Probe geschickt. Die Elektronen wechselwirken mit der Probe, werden abgelenkt oder absorbiert. Aus diesen Wechselwirkungen entsteht ein Bild, das auf einem Schirm oder einer Kamera sichtbar gemacht wird.

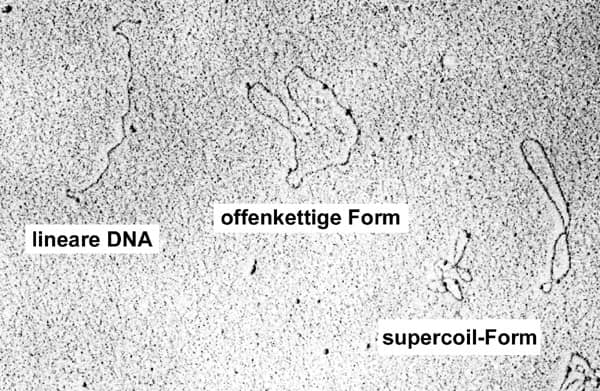

TEM-Bilder sind schwarz-weiß und sehr kontrastreich. Sie zeigen Strukturen in Zellen, Viren, Materialien oder sogar einzelnen Atomlagen. Deshalb kommt das TEM oft in der Forschung, Medizin, Biologie oder Materialwissenschaft zum Einsatz.

Du kannst dir das TEM wie eine Lupe für die Nanowelt vorstellen – nur dass es keine Glaslinsen, sondern elektromagnetische Linsen nutzt. Damit kann es Strukturen zeigen, die Millionen Mal kleiner sind als ein Stecknadelkopf.

Aufbau und Funktionsweise eines TEM im Detail

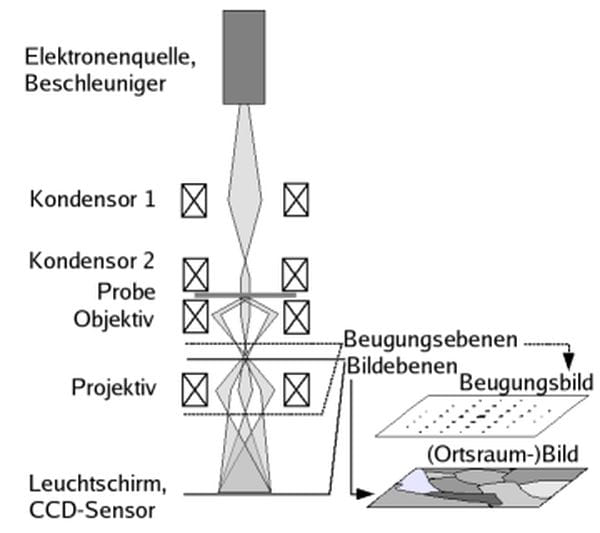

Ein TEM besteht aus mehreren wichtigen Teilen, die perfekt zusammenarbeiten müssen, um ein scharfes Bild zu erzeugen. Der Aufbau ist senkrecht – die Elektronenstrahlen bewegen sich von oben nach unten durch das Gerät.

Ganz oben befindet sich die Elektronenquelle. Sie erzeugt einen feinen Elektronenstrahl. Dieser wird durch elektromagnetische Linsen gebündelt und auf die Probe gelenkt. Die Probe muss extrem dünn sein – oft nur wenige Nanometer dick – damit die Elektronen sie durchdringen können.

Hinter der Probe befinden sich weitere Linsen, die das Elektronenbild vergrößern und fokussieren. Am Ende trifft der Strahl auf einen Leuchtschirm oder eine Kamera. Dort entsteht das Bild, das du dann analysieren kannst.

Wichtig ist: Alle Bauteile müssen im Vakuum arbeiten, damit die Elektronen nicht mit Luftmolekülen zusammenstoßen. Selbst kleinste Störungen – wie Vibrationen oder magnetische Felder – können das Bild beeinflussen. Deshalb steht ein TEM meist auf einem schwingungsarmen Fundament in einem abgeschirmten Raum.

Der gesamte Aufbau ist technisch komplex, aber genau das macht die hohe Auflösung möglich. Nur so lassen sich feinste Details sichtbar machen.

Unterschied zwischen TEM und Rasterelektronenmikroskop (REM)

Auf den ersten Blick wirken TEM und REM ähnlich – beide arbeiten mit Elektronen. Doch sie funktionieren unterschiedlich und zeigen dir andere Details. Der wichtigste Unterschied: Beim Transmissionselektronenmikroskop durchdringen die Elektronen die Probe, beim Rasterelektronenmikroskop werden sie dagegen von der Oberfläche reflektiert oder gestreut.

Hier ein kurzer Vergleich:

| Merkmal | TEM | REM |

|---|---|---|

| Prinzip | Elektronen durchdringen Probe | Elektronen tasten Oberfläche ab |

| Bild | Durchlichtbild, hohe Auflösung | Oberflächenbild mit 3D-Eindruck |

| Probenanforderung | Sehr dünn (Nanometer-Bereich) | Muss leitfähig oder beschichtet sein |

| Auflösung | Sehr hoch (bis unter 0,1 nm) | Hoch, aber weniger als TEM |

| Anwendung | Zellstrukturen, Kristalle, Atome | Oberflächenanalyse, Materialprüfung |

Das REM ist einfacher in der Probenvorbereitung und eignet sich gut für 3D-artige Bilder von Oberflächen. Das TEM dagegen liefert mehr Informationen über das Innere und die Struktur der Probe – also ideal, wenn du wissen willst, wie etwas wirklich „von innen“ aussieht.

Welche Proben eignen sich für ein Transmissionselektronenmikroskop?

Nicht jede Probe ist für ein TEM geeignet. Das liegt daran, dass die Elektronenstrahlen die Probe durchdringen müssen – und das geht nur, wenn sie extrem dünn ist. Geeignet sind deshalb Materialien, die sich in ultradünne Scheiben schneiden oder auftragen lassen.

Typische TEM-Proben sind:

- Zellstrukturen und Organellen in der Biologie (z. B. Mitochondrien, Zellkerne)

- Viren und Bakterien für die medizinische Forschung

- Kristalle und Metalle, bei denen man die atomare Anordnung analysieren will

- Halbleiter und Nanomaterialien wie Graphen oder Quantenpunkte

Wichtig ist, dass die Probe möglichst gleichmäßig dünn ist – oft unter 100 Nanometer dick. Sie muss außerdem stabil genug sein, um dem Elektronenstrahl standzuhalten. Manche biologische Proben müssen vorher fixiert, entwässert und eingefärbt werden, um genügend Kontrast zu liefern.

Auch elektrisch leitfähige Materialien lassen sich gut untersuchen, da sie Ladungen besser ableiten. Für andere Proben ist manchmal eine spezielle Beschichtung nötig.

Wie wird eine TEM-Probe vorbereitet? – Der Weg zur Ultradünnschnitt

Die Probenvorbereitung ist beim TEM besonders wichtig – und deutlich aufwändiger als bei Lichtmikroskopen. Das liegt daran, dass die Probe so dünn sein muss, dass Elektronen sie durchdringen können. Solche Schnitte nennt man Ultradünnschnitte.

Für biologische Proben läuft die Vorbereitung oft so ab:

- Fixieren: Die Zellen oder Gewebe werden mit Chemikalien stabilisiert.

- Entwässern: Wasser wird durch Alkohol ersetzt.

- Einbetten: Die Probe wird in Kunstharz eingebettet, damit sie sich gut schneiden lässt.

- Ultradünn schneiden: Mit einem Ultramicrotom entstehen Schnitte unter 100 nm Dicke.

- Auf Netze übertragen: Die Schnitte werden auf kleine Kupfernetze gelegt.

- Färben: Mit Schwermetallen wie Uran oder Blei wird der Kontrast erhöht.

Für Materialien wie Metalle oder Halbleiter kommen andere Verfahren zum Einsatz, etwa Ionenstrahlpräparation, Schleifen und Polieren oder das Abheben dünner Schichten mit chemischen Methoden.

Ohne diese gründliche Vorbereitung wäre ein klares TEM-Bild nicht möglich. Jeder Arbeitsschritt muss exakt sitzen – denn schon ein zu dicker Schnitt oder ein verrutschtes Netz können das Ergebnis unbrauchbar machen.

Welche Auflösung erreicht ein TEM – und wie entsteht das Bild?

Ein TEM kann Strukturen sichtbar machen, die kleiner als 1 Nanometer sind. Das entspricht einer Auflösung von bis zu 0,05 Nanometern – also weniger als der Durchmesser eines einzelnen Atoms. Kein Lichtmikroskop kommt da auch nur annähernd heran.

Aber wie entsteht das Bild eigentlich? Die Elektronen durchdringen die extrem dünne Probe. Je nach Dichte und Struktur der Probe werden die Elektronen unterschiedlich stark gestreut oder abgeschwächt. Diese Unterschiede führen zu helleren oder dunkleren Bereichen im Bild.

Das TEM-Bild ist also kein direktes Foto, sondern eine Art Schattenbild der Elektronendurchlässigkeit. Je weniger Elektronen durchkommen, desto dunkler erscheint der Bereich. Besonders dichte Strukturen wie Zellkerne oder Metallgitter wirken deshalb dunkler.

Das Bild wird schließlich auf einem Leuchtschirm oder – moderner – auf einem digitalen Detektor angezeigt. Dort kann es gespeichert, bearbeitet und ausgewertet werden.

Moderne TEMs arbeiten mit mehreren Linsenstufen, sogenannten elektromagnetischen Linsensystemen. Diese vergrößern das Elektronenbild schrittweise – oft bis zu mehreren Millionen Mal. So wird das Unsichtbare sichtbar gemacht.

Typische Einsatzbereiche: Wo kommen TEMs in der Praxis zum Einsatz?

Das Transmissionselektronenmikroskop ist ein echtes Universalwerkzeug in der Wissenschaft. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo winzige Strukturen untersucht werden sollen – sei es in der Biologie, der Chemie, der Physik oder der Materialforschung.

Hier einige typische Einsatzbereiche:

- Biologie & Medizin: Zellorganellen, Bakterien, Viren oder Proteinkomplexe lassen sich mit dem TEM untersuchen. So können Krankheiten besser verstanden werden.

- Materialforschung: Mit TEMs wird die innere Struktur von Metallen, Halbleitern und Keramiken analysiert – etwa um Korrosion, Brüche oder Legierungen zu untersuchen.

- Nanotechnologie: TEMs zeigen Nanomaterialien wie Kohlenstoffnanoröhren oder Quantenpunkte bis ins Detail.

- Halbleitertechnik: Bei Mikrochips wird mit dem TEM geprüft, ob die Schichten exakt aufgetragen wurden – für maximale Effizienz.

Auch in der Qualitätskontrolle von Hightech-Produkten spielt das TEM eine wichtige Rolle. Es hilft, Fehler auf molekularer Ebene frühzeitig zu erkennen – bevor sie teuer werden.

Vor- und Nachteile des Transmissionselektronenmikroskops auf einen Blick

Wie bei jedem Werkzeug gibt es auch beim TEM klare Stärken – aber auch ein paar Schwächen. Damit du schnell den Überblick bekommst, findest du hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Vorteile:

- Extrem hohe Auflösung (bis in den atomaren Bereich)

- Detaillierte Darstellung innerer Strukturen

- Vielfältig einsetzbar in Forschung und Technik

- Gute Bildqualität und Kontraste

- Geeignet für Biologie, Medizin, Materialwissenschaften

Nachteile:

- Aufwendige und teure Probenvorbereitung

- Nur sehr dünne Proben möglich

- Geräte sind teuer und wartungsintensiv

- Bedienung erfordert Fachwissen

- Bilder nur in Schwarz-Weiß

Wenn du also sehr genaue Einblicke in winzige Strukturen brauchst, ist das TEM das richtige Werkzeug – auch wenn es in Anschaffung und Betrieb deutlich komplexer ist als viele andere Mikroskope.

Was kosten TEM-Geräte – und wer kann sie nutzen?

Ein Transmissionselektronenmikroskop ist kein Gerät, das man sich mal eben für die private Sammlung zulegt. Die Preise beginnen im sechsstelligen Bereich – einfache Modelle kosten oft schon über 200.000 Euro, High-End-Geräte können leicht die Millionengrenze überschreiten.

Hinzu kommen laufende Kosten: Wartung, Kalibrierung, Raumklimatisierung, spezielle Tische gegen Vibrationen und geschultes Personal. Deshalb findest du TEMs fast nur in Forschungseinrichtungen, Universitäten, Kliniken oder bei großen Industrieunternehmen.

Wer damit arbeitet, braucht Fachwissen. Die Geräte sind komplex und empfindlich. Schon kleine Fehler bei der Ausrichtung oder der Probenvorbereitung können das Bild unbrauchbar machen. Deshalb gibt es oft eigene Labore mit speziell ausgebildeten Mikroskopikern.

Wenn du selbst mal ein TEM nutzen willst, geht das zum Beispiel im Rahmen eines Praktikums oder Studiums in einem naturwissenschaftlichen Bereich. Einige Hochschulen bieten auch Führungen oder Schülerprojekte an, bei denen TEMs vorgestellt werden.

Zukunft der TEM-Technologie: Neue Entwicklungen und Trends

Die Technik rund ums Transmissionselektronenmikroskop entwickelt sich ständig weiter. Neue Geräte sind schneller, genauer und einfacher zu bedienen als ältere Modelle. Gleichzeitig werden die Bilder immer besser – mit noch höherer Auflösung und feinerem Kontrast.

Ein spannender Trend ist die sogenannte Cryo-TEM. Dabei werden biologische Proben schockgefroren und im gefrorenen Zustand untersucht. So bleiben sie näher am natürlichen Zustand, was besonders in der Medizin und Molekularbiologie wichtig ist.

Auch die Kombination mit anderen Verfahren nimmt zu – etwa mit Energieverlust-Spektroskopie (EELS) oder Röntgen-EDX-Analysen. So lassen sich nicht nur Strukturen, sondern auch chemische Zusammensetzungen erkennen – direkt im TEM.

Ein weiteres Ziel: die Automatisierung. Künstliche Intelligenz soll künftig dabei helfen, Bildfehler zu korrigieren, Proben auszuwerten oder Strukturen automatisch zu erkennen.

Die Zukunft des TEM ist also nicht nur spannend, sondern auch vielversprechend – mit immer mehr Möglichkeiten, die Welt im Kleinen zu verstehen.

Fazit: Das Transmissionselektronenmikroskop eröffnet neue Perspektiven

Das Transmissionselektronenmikroskop zeigt dir eine Welt, die mit bloßem Auge und selbst mit Lichtmikroskopen unerreichbar bleibt. Du kannst damit Strukturen erkennen, die kleiner als ein Millionstel Millimeter sind – von Zellbestandteilen bis hin zu einzelnen Atomen.

Vielleicht fragst du dich, ob du jemals selbst an einem TEM arbeiten wirst. Die gute Nachricht: Viele Hochschulen und Forschungseinrichtungen bieten Einblicke, manchmal sogar praktische Kurse. Wenn dich Naturwissenschaften faszinieren, lohnt es sich, dran zu bleiben.

Das TEM ist nicht nur ein Forschungsinstrument, sondern ein Werkzeug, das unsere Sicht auf die Materie grundlegend verändert. Es wird weiterentwickelt, mit Künstlicher Intelligenz verknüpft und in immer neuen Bereichen eingesetzt.

Wenn du neugierig auf die Welt im Nanobereich bist, dann bleib offen für neue Technologien – und vielleicht hältst du schon bald selbst eine ultradünne Probe in der Hand, bereit für einen Blick ins Unsichtbare.

FAQ – Häufige Fragen und Antworten

Hier habe ich noch Antworten auf häufige Fragen zu diesem Thema zusammengestellt:

Kann man mit einem Transmissionselektronenmikroskop auch lebende Zellen untersuchen?

Nein, das ist nicht möglich. TEM-Proben müssen extrem dünn, trocken und oft mit Schwermetallen gefärbt sein. Außerdem herrscht im Mikroskop ein Hochvakuum. Diese Bedingungen sind für lebende Zellen tödlich. Für lebende Proben eignet sich eher die Licht- oder Phasenkontrastmikroskopie.

Warum sind TEM-Bilder immer schwarz-weiß?

Weil Elektronen keine Farben erzeugen. Anders als Lichtstrahlen, die von Objekten reflektiert werden und so Farbe sichtbar machen, durchdringen Elektronen die Probe und erzeugen Kontrast durch Dichteunterschiede. Farben können nachträglich eingefärbt werden, sind dann aber rein symbolisch.

Wie lange dauert eine TEM-Aufnahme?

Das kommt auf die Komplexität und Qualität an. Eine einfache Aufnahme dauert nur wenige Sekunden, eine hochauflösende Aufnahme mit exakter Ausrichtung und Kalibrierung kann mehrere Minuten bis Stunden dauern. Auch die Probenvorbereitung ist zeitintensiv.

Wie groß ist ein Transmissionselektronenmikroskop?

Ein TEM ist oft mehrere Meter hoch und benötigt einen eigenen Raum mit speziellem Fundament. Typisch sind 2 bis 4 Meter Höhe, inklusive Technik und Schwingungsdämpfung. Kleinere „Tischmodelle“ gibt es für Schulungen, aber sie haben deutlich weniger Leistung.

Was unterscheidet ein TEM von einem Lichtmikroskop im Alltagseinsatz?

Ein Lichtmikroskop ist einfach zu bedienen, tragbar und für viele Alltagsanwendungen geeignet – zum Beispiel in der Schule oder im Labor. Ein TEM dagegen ist ein hochspezialisiertes Forschungsgerät, teuer und technisch aufwendig. Dafür bietet es aber eine ganz andere Dimension an Detailtiefe.