Stell dir vor, du schaust durch ein Mikroskop und plötzlich siehst du nicht nur ein graues oder durchsichtiges Präparat, sondern leuchtende Farben und feine Strukturen, die sonst unsichtbar bleiben. Genau das ermöglicht dir die Polarisationsmikroskopie – eine Methode, die Wissenschaftlern hilft, verborgene Details sichtbar zu machen.

Dabei geht es vor allem um den Umgang mit Licht. Wenn Lichtwellen auf bestimmte Weise ausgerichtet werden, können sie mit Kristallen, Fasern oder Mineralien so interagieren, dass farbige Muster entstehen. Diese Muster verraten viel über die innere Struktur des Materials und liefern Informationen, die man mit einem normalen Lichtmikroskop nicht erkennen könnte.

Ob in der Geologie, wo Gesteinsproben untersucht werden, oder in der Biologie, um feine Strukturen von Zellen sichtbar zu machen – die Technik eröffnet faszinierende Einblicke. In diesem Artikel erfährst du, wie sie funktioniert und warum sie so wichtig ist.

Was versteht man unter Polarisationsmikroskopie?

Die Polarisationsmikroskopie ist eine spezielle Technik, mit der du Materialien betrachten kannst, die unter normalem Licht unscheinbar wirken. Statt grauer oder durchsichtiger Strukturen siehst du plötzlich farbige Muster, die Rückschlüsse auf die innere Zusammensetzung erlauben. Der Trick liegt darin, dass das Licht vor der Probe polarisiert wird – also nur in eine bestimmte Schwingungsrichtung verläuft.

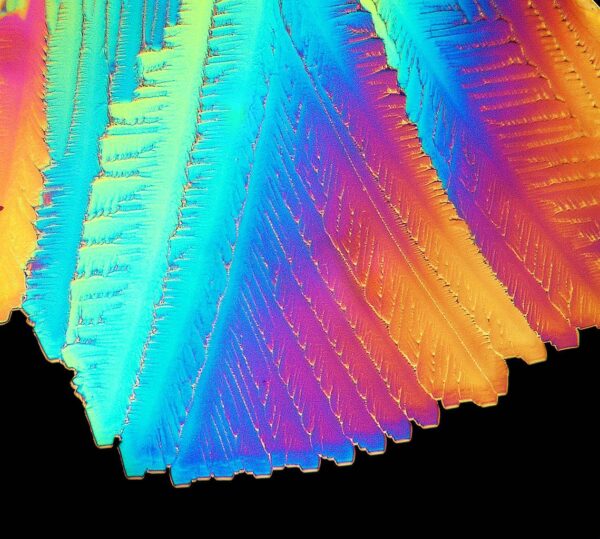

Wenn dieses polarisierte Licht auf Kristalle, Fasern oder andere anisotrope Stoffe trifft, wird es verändert. Hinter dem Präparat entsteht dadurch ein Bild, das von Interferenzfarben geprägt ist. Diese Farben sind keine echten Pigmente, sondern entstehen allein durch das Verhalten des Lichts im Material.

Du kannst dir die Polarisationsmikroskopie wie eine Art „Röntgenblick mit Farben“ vorstellen. Sie macht unsichtbare Unterschiede sichtbar, ohne die Probe zu beschädigen. Das ist besonders praktisch, wenn du etwas über die Struktur, Orientierung oder Zusammensetzung eines Stoffes erfahren willst, ohne ihn chemisch zu verändern oder zu zerstören.

Physikalische Grundlagen: Licht, Polarisation und Interferenz

Um die Polarisationsmikroskopie zu verstehen, lohnt es sich, einen kurzen Blick auf das Verhalten von Licht zu werfen. Licht besteht aus Wellen, die sich in verschiedene Richtungen ausbreiten können. Normalerweise schwingen sie ungeordnet in alle Richtungen. Wird Licht aber polarisiert, schwingen die Wellen nur noch in einer Ebene.

Trifft dieses polarisierte Licht auf bestimmte Materialien, verändert es seine Richtung oder Geschwindigkeit. Das liegt daran, dass manche Substanzen anisotrop sind – das bedeutet, ihre Eigenschaften hängen von der Richtung ab, aus der Licht einfällt. Dadurch wird das Licht in zwei Strahlen aufgespalten, die sich leicht unterscheiden.

Wenn diese Strahlen wieder zusammenkommen, überlagern sie sich. Dabei entstehen sogenannte Interferenzmuster, die sich in bunten Farben zeigen. Je nachdem, wie dick die Probe ist oder welche Orientierung sie hat, variieren die Farbtöne.

Diese Farberscheinungen sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern liefern wichtige Informationen. Mit etwas Erfahrung kannst du daraus ablesen, welche Struktur oder Zusammensetzung ein Material hat.

Aufbau und Funktionsweise eines Polarisationsmikroskops

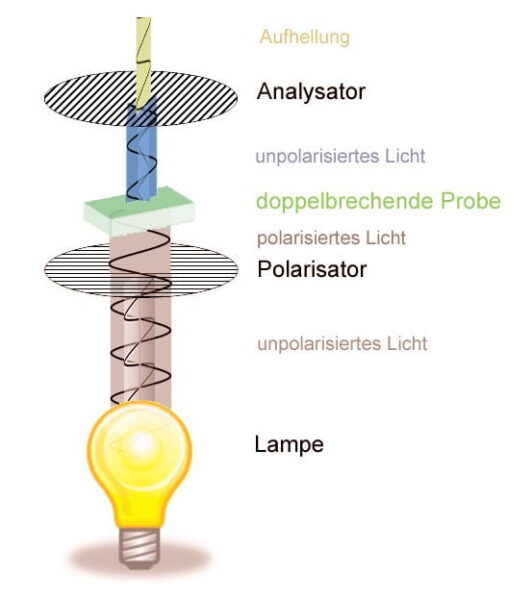

Ein Polarisationsmikroskop unterscheidet sich vom normalen Lichtmikroskop durch einige zusätzliche Bauteile. Am wichtigsten sind zwei Polarisationsfilter: der Polarisator und der Analysator.

- Polarisator: Er sitzt unter dem Präparat und sorgt dafür, dass nur Licht einer bestimmten Schwingungsrichtung durch die Probe gelangt.

- Analysator: Er befindet sich oberhalb der Probe, meist direkt im Strahlengang vor dem Okular. Dieser Filter ist so ausgerichtet, dass er nur verändertes Licht durchlässt.

Wenn Licht durch das Präparat wandert, wird es in seiner Richtung oder Geschwindigkeit verändert. Nur die Anteile, die dabei beeinflusst werden, gelangen durch den Analysator ins Auge. Das macht die typischen Interferenzfarben sichtbar.

Zusätzlich haben viele Polarisationsmikroskope drehbare Objekttische. Damit kannst du die Probe in verschiedene Richtungen bewegen und sehen, wie sich die Farben verändern. Das gibt dir Hinweise auf die Orientierung und Struktur des Materials.

So entsteht ein System, das nicht nur die äußere Form, sondern auch die innere Zusammensetzung sichtbar macht – ganz ohne aufwendige chemische Tests.

Typische Präparate und Materialien für die Polarisationsmikroskopie

Nicht jede Probe eignet sich für die Polarisationsmikroskopie. Besonders spannend sind Materialien, die anisotrop sind, also das Licht je nach Richtung unterschiedlich beeinflussen.

Sehr häufig kommen dabei Gesteinsproben zum Einsatz. Dünnschliffe von Mineralien sind ein Klassiker, weil sie farbenprächtige Interferenzmuster zeigen. Geologen nutzen das, um Mineralarten zu bestimmen oder die Geschichte eines Gesteins zu erforschen.

Auch in der Biologie findest du spannende Anwendungen. Strukturen wie Muskelfasern, Zellwände von Pflanzen oder Stärkegranulate zeigen deutliche Unterschiede im polarisierten Licht. Damit lassen sich Details erkennen, die im normalen Lichtmikroskop unsichtbar bleiben.

In der Materialwissenschaft untersucht man Kunststoffe, Fasern oder sogar Glas. Spannungen im Material machen sich in charakteristischen Mustern bemerkbar. Das ist hilfreich, um Produktionsfehler zu entdecken oder die Qualität zu prüfen.

Kurz gesagt: Überall dort, wo Materialien anisotrop sind oder Spannungen enthalten, liefert die Polarisationsmikroskopie neue Einblicke.

Welche Farben entstehen und was bedeuten sie?

Die Farben, die du im Polarisationsmikroskop siehst, entstehen nicht durch Pigmente, sondern durch Interferenz. Wenn Lichtstrahlen im Material aufgespalten werden und sich später überlagern, verstärken oder schwächen sie sich gegenseitig. Je nach Wellenlänge erscheinen dann unterschiedliche Farbtöne.

Diese Farben sind also direkt mit den optischen Eigenschaften des Materials verbunden. Faktoren wie die Dicke des Präparats, die Brechungsindizes oder die Ausrichtung beeinflussen das Farbbild. Deshalb kannst du aus den Mustern wertvolle Informationen gewinnen.

Ein Beispiel: Dünne Mineralkristalle zeigen oft kräftige, leuchtende Farben. Dickere Schichten dagegen wirken eher blass oder fast farblos. Auch die Drehung des Objekttisches verändert die Farberscheinungen – das verrät dir, wie die Struktur im Inneren aufgebaut ist.

Für Geologen gibt es sogar Farbtafeln, mit denen sie Mineralien anhand ihrer Interferenzfarben bestimmen können. Die Farben sind also nicht nur schön anzusehen, sondern liefern dir einen echten Erkenntnisgewinn.

Anwendungsgebiete in Geologie, Materialforschung und Biologie

Die Polarisationsmikroskopie ist weit mehr als ein optisches Spektakel. Sie wird in verschiedenen Wissenschaften gezielt eingesetzt, um Materialien besser zu verstehen.

In der Geologie ist sie unverzichtbar. Dünnschliffe von Gesteinen zeigen unter polarisiertem Licht die unterschiedlichen Mineralien. So können Forscher die Entstehungsgeschichte eines Gesteins nachvollziehen oder wertvolle Rohstoffe identifizieren.

In der Materialforschung wird die Technik genutzt, um Spannungen in Kunststoffen oder Glas sichtbar zu machen. So lassen sich Schwachstellen in Bauteilen entdecken, bevor sie zu Problemen führen. Auch bei Fasern oder Textilien liefert die Methode wertvolle Informationen über Qualität und Struktur.

In der Biologie schließlich hilft sie, feine Strukturen wie Muskelfasern, Knochen oder pflanzliche Zellwände sichtbar zu machen. Das ist nützlich, um Aufbau und Funktion von Geweben besser zu verstehen.

Damit zeigt sich: Die Polarisationsmikroskopie ist ein vielseitiges Werkzeug, das in ganz unterschiedlichen Bereichen wichtige Erkenntnisse liefert.

Vorteile und Grenzen der Polarisationsmikroskopie

Die Polarisationsmikroskopie hat viele Vorteile. Einer der größten ist, dass sie zerstörungsfrei arbeitet. Du kannst Proben untersuchen, ohne sie chemisch behandeln oder verändern zu müssen. Besonders in der Geologie oder Materialprüfung ist das ein enormer Pluspunkt.

Ein weiterer Vorteil ist die hohe Informationsdichte. Farben und Muster verraten viel über Strukturen, Spannungen oder Zusammensetzungen, die du mit einem normalen Lichtmikroskop nicht erkennen würdest. Auch die Möglichkeit, Proben durch Drehen des Objekttisches aus verschiedenen Richtungen zu betrachten, liefert dir zusätzliche Erkenntnisse.

Natürlich hat die Methode auch Grenzen. Sie funktioniert nur bei anisotropen Materialien. Isotrope Substanzen, also solche, die Licht in alle Richtungen gleich behandeln, bleiben im Polarisationsmikroskop dunkel. Außerdem braucht es Erfahrung, um die Farben und Muster richtig zu deuten.

Zusammengefasst: Die Technik ist ein starkes Werkzeug, aber nicht für alle Proben geeignet. Sie ergänzt andere Methoden, ersetzt sie aber nicht vollständig.

Tipps für Einsteiger: Vorbereitung und erste Schritte am Mikroskop

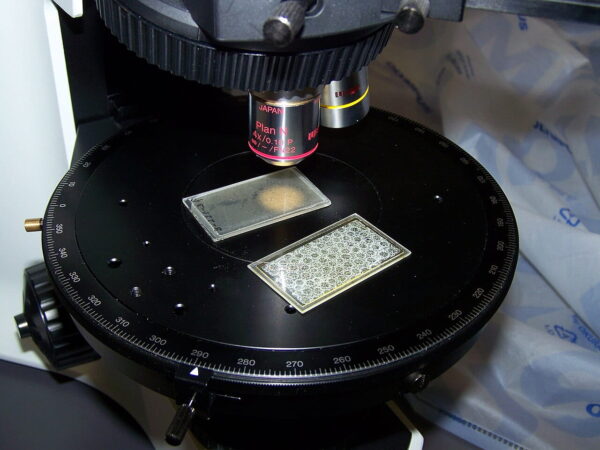

Wenn du selbst mit Polarisationsmikroskopie starten möchtest, brauchst du ein Mikroskop mit Polarisationsaufsatz oder ein spezielles Polarisationsmikroskop. Achte darauf, dass sowohl Polarisator als auch Analysator vorhanden sind.

Bei der Präparation solltest du darauf achten, dass die Proben möglichst dünn sind. Besonders in der Geologie werden dafür Dünnschliffe angefertigt, die nur wenige Mikrometer dick sind. Aber auch bei biologischen Proben hilft eine geringe Dicke, klare Interferenzfarben zu erzeugen.

Ein praktischer Tipp: Drehe den Objekttisch langsam, während du durch das Okular schaust. So erkennst du, wie sich die Farben verändern und erhältst Hinweise auf die innere Struktur des Materials.

Für den Einstieg kannst du einfache Materialien wie Stärke, Zellophanfolie oder Kunststoffe ausprobieren. Diese zeigen oft deutliche Farbwechsel und machen die Technik leicht verständlich.

So lernst du Schritt für Schritt, die faszinierenden Muster zu deuten und die Technik sicher anzuwenden.

Fazit: Polarisationsmikroskopie selbst entdecken

Die Polarisationsmikroskopie eröffnet dir eine faszinierende Welt, die du mit bloßem Auge niemals sehen würdest. Farben, Muster und Strukturen, die sonst verborgen bleiben, verraten dir spannende Details über Materialien und ihre Eigenschaften. Gerade weil diese Methode zerstörungsfrei arbeitet, eignet sie sich hervorragend, um Proben immer wieder neu zu betrachten und dabei unterschiedliche Perspektiven einzunehmen.

Vielleicht fragst du dich, welche Möglichkeiten es außerhalb von Laboren gibt. Tatsächlich kannst du auch mit einfacheren Mitteln erste Versuche wagen – sei es mit speziellen Aufsätzen für gängige Mikroskope oder mit alltäglichen Materialien wie Folien oder Stärkepräparaten. Das macht den Einstieg unkompliziert und weckt Neugier auf mehr.

Wenn du Lust hast, tiefer einzutauchen, experimentiere mit verschiedenen Proben und beobachte, wie sich die Farben verändern. So entwickelst du Schritt für Schritt ein Gespür dafür, wie vielseitig diese Technik wirklich ist.

FAQ – Häufige Fragen und Antworten

Hier habe ich noch Antworten auf häufige Fragen zu diesem Thema zusammengestellt:

Welche Vergrößerungen sind bei der Polarisationsmikroskopie sinnvoll?

Meist reichen mittlere Vergrößerungen zwischen 40x und 400x aus, um Farben und Strukturen gut erkennen zu können. Sehr hohe Vergrößerungen sind selten nötig, da die Interferenzmuster auch bei geringerer Vergrößerung klar sichtbar sind.

Kann ich ein normales Lichtmikroskop für Polarisationsmikroskopie umbauen?

Ja, das ist möglich. Oft reicht ein Polarisationsaufsatz, der aus einem Polarisator und einem Analysator besteht. Viele Hersteller bieten dafür Zubehör an. Allerdings erreichst du mit einem echten Polarisationsmikroskop in der Regel bessere Ergebnisse.

Welche Beleuchtung wird verwendet?

In der Regel nutzt man Durchlicht, also Licht, das von unten durch das Präparat fällt. Manche Proben lassen sich aber auch im Auflicht untersuchen, etwa wenn es sich um undurchsichtige Materialien handelt.

Wie dick sollten Proben für Polarisationsmikroskopie sein?

Das hängt vom Material ab. Dünnschliffe von Mineralien haben oft eine Dicke von rund 30 Mikrometern. Für biologische Proben genügen meist dünne Schnitte im Bereich von wenigen Mikrometern, damit klare Farben entstehen.

Braucht man spezielle Färbungen für Polarisationsmikroskopie?

Nein, das ist einer der Vorteile. Die Farben entstehen allein durch physikalische Effekte im Material. Chemische Färbungen sind nicht nötig und könnten sogar die Ergebnisse verfälschen.