Wenn du schon immer wissen wolltest, warum Elektronenmikroskope winzige Strukturen sichtbar machen, die ein Lichtmikroskop nie darstellen könnte, bist du hier genau richtig. Der Aufbau wirkt auf den ersten Blick kompliziert, aber wenn man die einzelnen Teile versteht, ergibt alles schnell Sinn.

Elektronenmikroskope nutzen keinen Lichtstrahl, sondern Elektronen. Dadurch lassen sich Details erkennen, die tausendfach kleiner sind als das, was du mit einem normalen Mikroskop sehen würdest. Genau das macht sie so wichtig für Forschung und Technik.

In dieser Einführung bekommst du einen klaren Überblick darüber, wie ein Elektronenmikroskop funktioniert und welche Bestandteile dafür verantwortlich sind. Schritt für Schritt lernst du die wichtigsten Komponenten kennen – so nachvollziehbar erklärt, dass du sofort ein gutes Bild davon bekommst.

Was ein Elektronenmikroskop ist und wie es sich von Lichtmikroskopen unterscheidet

Ein Elektronenmikroskop ist ein Gerät, das Strukturen sichtbar macht, die weit kleiner sind als das, was ein Lichtmikroskop darstellen kann. Dafür nutzt es Elektronen statt Licht, was aufgrund der viel kürzeren Wellenlänge zu einer deutlich besseren Auflösung führt.

Die Unterschiede zwischen beiden Mikroskoparten lassen sich gut in einer kurzen Übersicht zusammenfassen:

Wichtige Unterschiede auf einen Blick:

- Strahlungsquelle: Lichtmikroskop nutzt Licht, Elektronenmikroskop nutzt Elektronen.

- Auflösung: Lichtmikroskop ca. 200 nm, Elektronenmikroskop im Nanometer- bis Ångström-Bereich.

- Linsentyp: Glaslinsen vs. elektromagnetische Linsen.

- Bildentstehung: Direktes optisches Bild vs. elektronische Signale über Detektoren.

- Probenvorbereitung: Meist einfach vs. oft aufwendig, z. B. Trocknen oder Dünnschnitt.

Durch diese Unterschiede eignet sich jedes Mikroskop für bestimmte Aufgaben. Lichtmikroskope liefern schnelle, einfache Ansichten. Elektronenmikroskope zeigen dagegen kleinste Details, die sonst verborgen bleiben.

Grundaufbau eines Elektronenmikroskops: Die wichtigsten Komponenten im Überblick

Ein Elektronenmikroskop besteht aus mehreren klar definierten Bauteilen, die gemeinsam dafür sorgen, dass ein präziser Elektronenstrahl erzeugt und ausgewertet werden kann. Ganz oben sitzt die Elektronenquelle. Von dort aus wird der Strahl erzeugt und anschließend durch verschiedene Elemente gelenkt.

Direkt unter der Quelle befinden sich elektromagnetische Linsen. Diese übernehmen die Aufgabe, den Strahl so zu fokussieren, dass er sauber auf die Probe trifft. Ihre Funktion ähnelt Glaslinsen, allerdings arbeiten sie mit Magnetfeldern statt mit optischer Brechung.

Die Probe selbst liegt in einer speziellen Kammer. Diese bietet genug Platz für Halterungen oder Manipulatoren. Viele moderne Geräte erlauben sogar das Kippen oder Drehen der Probe, um unterschiedliche Perspektiven zu erhalten.

Ein essenzieller Teil ist das Vakuumsystem. Ohne dieses könnten die Elektronen auf ihrem Weg gestreut werden und nie die Probe erreichen. Das Vakuum sorgt also für einen freien und ungehinderten Flug.

Am Ende stehen die Detektoren. Sie registrieren, wie Elektronen mit der Probe interagieren, und erzeugen daraus ein Bild. Je nach Mikroskoptyp kommen verschiedene Detektoren zum Einsatz, die jeweils unterschiedliche Informationen liefern.

Elektronenquelle: Wie der Elektronenstrahl erzeugt wird

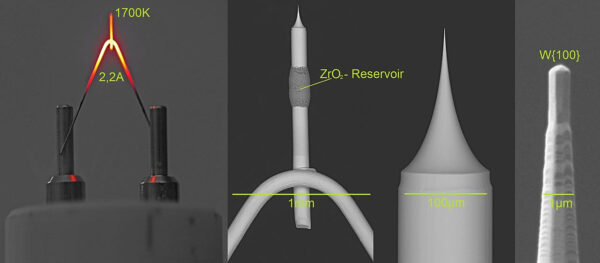

Die Elektronenquelle ist das Herzstück des Geräts, denn hier beginnt der gesamte Prozess. Sie erzeugt freie Elektronen, die anschließend beschleunigt und auf die Probe gerichtet werden. Es gibt unterschiedliche Arten dieser Quellen, die jeweils ihre eigenen Vorteile haben.

Eine der häufigsten Varianten ist die Heizfilament-Kathode. Sie funktioniert ähnlich wie ein Glühdraht und gibt Elektronen durch Wärme ab. Eine weiterentwickelte Variante ist die Feldemissionskathode. Sie erzeugt Elektronen mithilfe eines starken elektrischen Feldes und sorgt für einen besonders feinen Strahl.

Sobald die Elektronen freigesetzt sind, werden sie durch eine Spannung beschleunigt. Je höher die Spannung, desto schneller bewegen sie sich. Das beeinflusst sowohl die Auflösung als auch die Eindringtiefe der Elektronen.

Die Qualität der Elektronenquelle entscheidet darüber, wie präzise das spätere Bild wird. Besonders in hochauflösenden Mikroskopen sind stabile Quellen mit gleichmäßiger Emission wichtig. Sie liefern ein ruhiges Signal und ermöglichen verlässliche Messungen.

Da die Quelle empfindlich ist, muss sie in vielen Geräten regelmäßig gewartet oder ausgetauscht werden. Nur so bleibt der Elektronenstrahl konstant und das Mikroskop liefert saubere Ergebnisse.

Elektronenoptik: Linsen, Ablenksysteme und Strahlführung verständlich erklärt

Die Elektronenoptik sorgt dafür, dass der Elektronenstrahl genau geführt und fokussiert wird. Das geschieht mithilfe elektromagnetischer Felder, die den Strahl formen und lenken. Damit ist gewährleistet, dass er präzise die Probe trifft.

Um einen stabilen Strahl zu erzeugen, arbeiten verschiedene Elemente zusammen. Die wichtigsten Komponenten lassen sich klar voneinander abgrenzen:

Zentrale Elemente der Elektronenoptik:

- Kondensorlinsen: Formen und bündeln den Strahl grob vor.

- Objektivlinsen: Verantwortlich für die Feinjustierung und Bildschärfe.

- Ablenkspulen: Lenken den Strahl über die Probe oder auf bestimmte Punkte.

- Blenden: Begrenzen den Strahl und verbessern den Kontrast.

Durch das Zusammenspiel dieser Bauteile wird der Strahl stabil, gut fokussiert und präzise geführt. Nur so entstehen scharfe und detailreiche Abbildungen.

Vakuumsystem: Warum ein Elektronenmikroskop ohne Hochvakuum nicht funktioniert

Ein Elektronenmikroskop kann nur dann funktionieren, wenn sich im Inneren ein sehr gutes Vakuum befindet. Der Grund dafür ist einfach: Elektronen reagieren empfindlich auf Luftmoleküle. Kämen sie auf ihrem Weg mit ihnen in Kontakt, würden sie abgelenkt oder sogar gestoppt.

Das Vakuumsystem besteht meistens aus zwei Stufen. Die Vorpumpe entfernt grobe Luftmengen, während eine Hochvakuumpumpe den Druck auf ein extrem niedriges Niveau bringt. Erst bei diesen Bedingungen kann der Elektronenstrahl stabil durch das Gerät laufen.

Auch die Probe befindet sich in diesem Vakuum. Aus diesem Grund müssen viele Materialien vorher vorbereitet werden. Feuchte Proben würden im Vakuum verdampfen oder beschädigt werden.

Das Vakuum schützt außerdem empfindliche Bauteile wie die Elektronenquelle. Ohne diesen Schutz würden sie schneller verschleißen oder gar nicht funktionieren.

Ein weiterer Vorteil ist die höhere Bildqualität. Je weniger Störungen im Strahlengang auftreten, desto schärfer und detaillierter wird das Ergebnis. Daher gehört ein zuverlässiges Vakuumsystem zu den wichtigsten Teilen eines Elektronenmikroskops.

Detektoren: Wie Bilder und Signale im Elektronenmikroskop entstehen

Detektoren verwandeln die Informationen, die aus der Probe stammen, in ein sichtbares Bild. Verschiedene Detektortypen erfassen unterschiedliche Signale und ermöglichen so vielseitige Einblicke in Struktur und Material.

Der Vorteil einer strukturierten Übersicht zeigt sich besonders im direkten Vergleich:

| Detektorart | Was gemessen wird | Typische Anwendung |

|---|---|---|

| Sekundärelektronen (SE) | Oberflächennah austretende Elektronen | Feine Oberflächenstrukturen, Topografie |

| Rückstreuelelektronen (BSE) | Elektronen mit Materialwechselwirkung | Materialkontraste, Dichteunterschiede |

| TEM-Detektor / Kamera | Durchstrahlte Elektronen | Sehr hohe Auflösung, atomare Details |

Durch die Kombination verschiedener Detektoren lassen sich Struktur, Material und Oberflächen sehr genau analysieren. So liefert das Elektronenmikroskop nicht nur Bilder, sondern auch wichtige Zusatzinformationen.

Funktionsweise im Detail: Schritt-für-Schritt vom Elektronenstrahl zum Bild

Damit ein Elektronenmikroskop ein Bild erzeugen kann, läuft ein klarer Ablauf ab. Zuerst wird der Elektronenstrahl in der Quelle erzeugt. Anschließend beschleunigt das Gerät die Elektronen auf hohe Geschwindigkeiten.

Die elektromagnetischen Linsen formen und fokussieren den Strahl, bevor er die Probe trifft. Je nachdem, ob es sich um ein SEM oder TEM handelt, trifft der Strahl auf die Oberfläche oder durchdringt die Probe.

Während dieser Wechselwirkung entstehen verschiedene Signale. Dazu gehören Sekundärelektronen, Rückstreuelektronen oder Transmissionssignale. Die Detektoren erfassen diese Informationen und leiten sie an die Elektronik weiter.

Dort wird das Signal verarbeitet und zu einem Bild zusammengesetzt. Moderne Geräte arbeiten mit digitalen Systemen, die die Daten direkt am Computer darstellen. Dadurch lassen sich Kontrast, Helligkeit oder Schärfe anpassen.

Weil die Elektronen so fein reagieren, müssen viele Komponenten genau aufeinander abgestimmt sein. Nur dann entsteht ein sauberes, detailreiches Bild, das wissenschaftliche Analyse ermöglicht.

Unterschiede zwischen TEM und SEM: Wann welche Technik zum Einsatz kommt

Elektronenmikroskope gibt es hauptsächlich in zwei Varianten: das Transmissionselektronenmikroskop (TEM) und das Rasterelektronenmikroskop (SEM). Beide nutzen Elektronen, setzen aber auf unterschiedliche Methoden der Bildentstehung.

Damit die Unterschiede sofort klar werden, hilft eine kompakte Gegenüberstellung:

TEM:

- Elektronen durchdringen die Probe.

- Erfordert extrem dünne Proben.

- Liefert extrem hohe Auflösung bis in atomare Bereiche.

- Ideal für Biologie, Nanotechnologie und Materialanalyse im Detail.

SEM:

- Elektronen tasten die Oberfläche Zeile für Zeile ab.

- Probe muss nicht durchsichtig für Elektronen sein.

- Erzeugt plastische, dreidimensional wirkende Oberflächenbilder.

- Häufig genutzt in Industrie, Metallurgie und Schadensanalyse.

Beide Systeme haben ihre Stärken. Welches eingesetzt wird, hängt davon ab, ob feinste innere Strukturen oder Oberflächenmerkmale im Fokus stehen.

Typische Anwendungen in Wissenschaft, Medizin und Industrie

Elektronenmikroskope sind aus vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. In der Biologie ermöglichen sie Aufnahmen von Zellen, Viren und Molekülen. Dadurch lassen sich Vorgänge auf molekularer Ebene besser verstehen.

In der Medizin helfen sie dabei, Gewebeproben detailliert zu untersuchen. Das ist besonders wichtig, wenn winzige Strukturen oder Erreger identifiziert werden müssen.

Die Materialforschung ist ein weiterer großer Bereich. Hier prüfen Wissenschaftler Metalle, Legierungen oder Kunststoffe. Sie können Risse, Korngrenzen oder Oberflächenfehler sichtbar machen, die mit anderen Methoden übersehen würden.

In der Industrie kommen Elektronenmikroskope bei Qualitätskontrollen zum Einsatz. Viele Unternehmen überprüfen damit Bauteile, Beschichtungen oder Mikrostrukturen.

Auch in der Halbleitertechnik spielen sie eine wichtige Rolle. Chips sind so klein, dass nur Elektronenmikroskope Details zuverlässig darstellen können.

Durch diese vielseitigen Einsatzmöglichkeiten hat sich das Elektronenmikroskop zu einem unverzichtbaren Werkzeug entwickelt.

Wartung und Sicherheitsaspekte beim Arbeiten mit Elektronenmikroskopen

Elektronenmikroskope sind äußerst präzise Geräte, die regelmäßig gewartet werden müssen. Nur so bleibt die Bildqualität konstant. Typische Wartungsarbeiten sind die Reinigung der Vakuumkammer, der Austausch von Filamenten oder die Kontrolle der Linsen.

Auch das Vakuumsystem muss überprüft werden. Schon kleine Lecks können die Funktion beeinträchtigen. Viele Labore führen regelmäßige Dichtigkeitsprüfungen durch.

Beim Arbeiten mit Elektronenmikroskopen spielen Sicherheitsregeln eine wichtige Rolle. Obwohl die Strahlung abgeschirmt ist, dürfen die Geräte nur bei geschlossener Kammer betrieben werden. Zusätzlich müssen Nutzer geschult sein, um die Einstellungen korrekt vorzunehmen.

Die Probenvorbereitung kann je nach Material ebenfalls besondere Vorsicht erfordern. Manche Stoffe müssen getrocknet, beschichtet oder geschützt werden. Fehler bei der Vorbereitung können das Gerät oder die Probe beschädigen.

Ein gut gepflegtes Elektronenmikroskop liefert verlässliche Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der empfindlichen Komponenten. Deshalb legen professionelle Labore großen Wert auf klare Wartungsroutinen.

Fazit: Warum Elektronenmikroskope faszinieren und welche Möglichkeiten sie bieten

Elektronenmikroskope eröffnen dir einen Blick in eine Welt, die sonst verborgen bleibt. Die Kombination aus hoher Auflösung und vielfältigen Analysemöglichkeiten macht sie zu einem der wichtigsten Werkzeuge der modernen Forschung. Wenn du verstanden hast, wie Elektronenquelle, Optik und Detektoren zusammenspielen, wird schnell klar, wie beeindruckend diese Technik wirklich ist.

Vielleicht fragst du dich, wie weit man mit dieser Technologie noch gehen kann. Tatsächlich entwickeln Forscher ständig neue Verfahren, um noch kleinere Strukturen sichtbar zu machen oder Analysen präziser durchzuführen. Der Trend geht eindeutig zu höheren Auflösungen und smarteren Detektoren.

Wenn du selbst tiefer einsteigen möchtest, lohnt sich ein Blick auf aktuelle Gerätegenerationen oder spannende Forschungsergebnisse. Viele Labore bieten Führungen an, bei denen du ein Elektronenmikroskop live erleben kannst. Nutze diese Gelegenheit – du wirst überrascht sein, wie nah du der Nanowelt kommen kannst.