✅ Zuletzt geprüft am

Stell dir vor, du könntest die kleinsten Strukturen der Welt sichtbar machen – einzelne Atome, die sonst unsichtbar bleiben. Genau das ermöglichen Rastersondenmikroskope. Sie gehören zu den spannendsten Werkzeugen der modernen Wissenschaft, weil sie Oberflächen nicht nur sichtbar, sondern auch im Detail analysierbar machen.

Diese Technik funktioniert ganz anders als ein klassisches Lichtmikroskop. Statt mit Licht zu arbeiten, tastet eine extrem feine Spitze die Oberfläche ab – fast so, als würdest du mit den Fingerspitzen über ein Objekt streichen, nur eben millionenfach genauer.

Warum ist das so wichtig? Weil Forscher damit Materialien auf einer völlig neuen Ebene verstehen können. Ob in der Physik, Chemie oder Biologie – Rastersondenmikroskope helfen, Nanostrukturen sichtbar zu machen und die Grundlagen moderner Technologien zu erforschen. Damit öffnen sie die Tür zu Entwicklungen, die unser Leben in Zukunft prägen werden.

Grundlagen: Was sind Rastersondenmikroskope?

Ein Rastersondenmikroskop ist ein Spezialgerät, mit dem Wissenschaftler Oberflächen bis auf die atomare Ebene untersuchen können. Im Gegensatz zu Licht- oder Elektronenmikroskopen nutzt es keine Strahlen, sondern eine extrem feine Spitze, die wie eine Nadel über das Material fährt. Dabei erfasst es winzige Höhenunterschiede und erstellt daraus ein dreidimensionales Bild.

Du kannst dir das so vorstellen, als würdest du mit den Fingern über eine Münze fahren, um die Struktur zu ertasten. Nur dass das Rastersondenmikroskop dabei Unterschiede misst, die kleiner sind als ein Millionstel Millimeter. Diese Methode gehört zur sogenannten Scanning Probe Microscopy (SPM).

Wichtig ist auch, dass diese Mikroskope nicht nur ein Bild liefern. Sie können zusätzlich Informationen über elektrische, magnetische oder mechanische Eigenschaften einer Oberfläche liefern. Dadurch sind sie besonders vielseitig einsetzbar.

Rastersondenmikroskope haben die Forschung in der Nanotechnologie, Materialwissenschaft und Biologie revolutioniert. Ohne sie wäre es kaum möglich, moderne Halbleiter, Nanomaterialien oder sogar einzelne Moleküle zu untersuchen.

Aufbau und technische Komponenten im Überblick

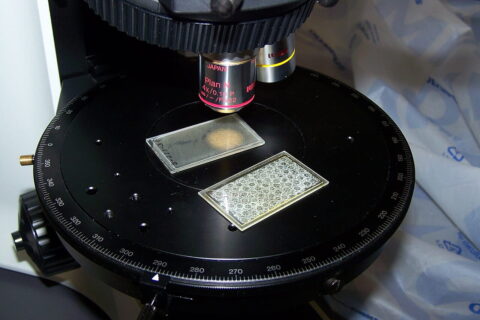

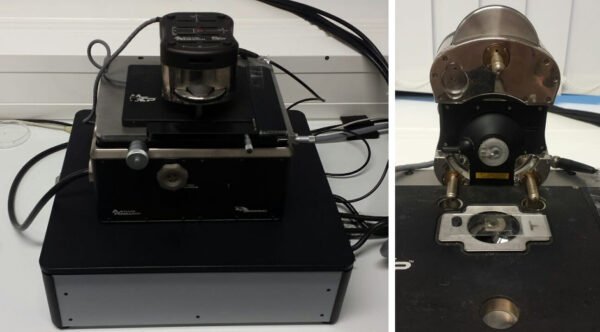

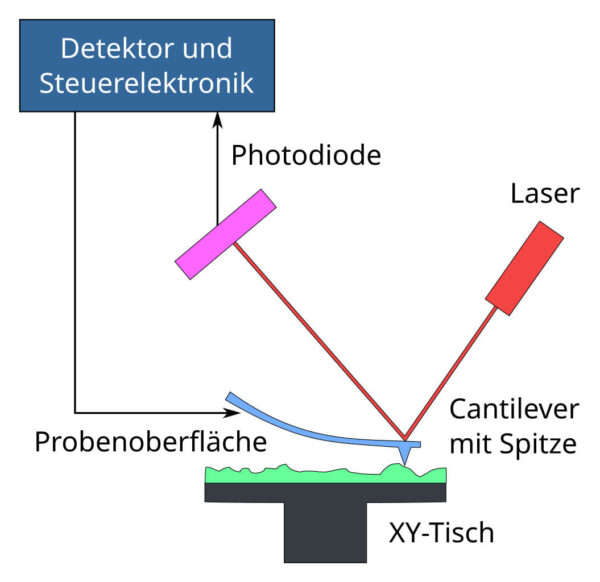

Ein Rastersondenmikroskop besteht aus mehreren zentralen Bauteilen, die perfekt zusammenspielen müssen. Das Herzstück ist die feine Spitze, die meist aus Metall oder Silizium besteht und nur wenige Nanometer breit ist. Sie sitzt an einem federartigen Träger, dem sogenannten Cantilever.

Ein weiteres zentrales Element ist das piezoelektrische System. Es sorgt dafür, dass die Spitze mit höchster Präzision über die Oberfläche geführt wird. Bewegungen im Bereich weniger Nanometer lassen sich damit exakt kontrollieren.

Außerdem gibt es ein Detektionssystem, das registriert, wie stark die Spitze durch die Oberfläche abgelenkt oder beeinflusst wird. Häufig wird dafür ein Laserstrahl genutzt, der auf den Cantilever trifft und auf einen Sensor reflektiert wird.

Zur Ausstattung gehören zusätzlich:

- ein vibrationsfreier Tisch, um Störungen zu vermeiden

- eine Elektronik, die Messungen auswertet

- oft auch spezielle Kammern, um in Vakuum oder Flüssigkeiten zu messen

All diese Teile zusammen machen es möglich, selbst die kleinsten Strukturen zuverlässig abzutasten.

Funktionsprinzip: Wie die Abtastung auf atomarer Ebene gelingt

Das Prinzip eines Rastersondenmikroskops ist überraschend einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Eine hauchdünne Spitze bewegt sich zeilenweise über die Oberfläche eines Materials. Dabei werden Wechselwirkungen zwischen Spitze und Probe gemessen. Diese Informationen setzt das Gerät in ein präzises Bild um.

Je nach Technik wird entweder der Abstand zwischen Spitze und Oberfläche oder der Stromfluss zwischen beiden erfasst. So können selbst minimale Unterschiede sichtbar gemacht werden. Das Ergebnis ist eine Art 3D-Landkarte der Oberfläche mit atomarer Auflösung.

Die hohe Genauigkeit basiert darauf, dass die Spitze extrem empfindlich reagiert. Schon die Anziehungskräfte zwischen Atomen reichen aus, um messbare Signale zu erzeugen. Deshalb können selbst einzelne Atome dargestellt werden.

Das Verfahren ist zudem sehr flexibel. Es funktioniert bei Metallen, Halbleitern, biologischen Proben oder auch isolierenden Materialien. Entscheidend ist, dass die Spitze in kontrollierter Weise über die Probe geführt wird und Störungen von außen ausgeschlossen sind.

So wird sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt – Strukturen im Bereich weniger Nanometer, die unsere moderne Technologie entscheidend beeinflussen.

Video: Rastersondenmikroskopie anschaulich erklärt

Wenn du dir vorstellen möchtest, wie Rastersondenmikroskope in der Praxis funktionieren, lohnt sich ein Blick auf dieses Video. Unter dem Titel „Rastersondenmikroskopie – Wie ertastet man Atome und Moleküle auf einer Oberfläche?“ wird leicht verständlich gezeigt, wie die Abtastung abläuft und warum selbst winzige Strukturen sichtbar werden.

Damit ergänzt das Video die Theorie perfekt und macht das Funktionsprinzip direkt nachvollziehbar.

Wichtige Methoden der Rastersondenmikroskopie (AFM, STM und Varianten)

Es gibt nicht nur eine Form von Rastersondenmikroskopie, sondern mehrere Varianten. Die bekanntesten sind:

- Rastertunnelmikroskop (STM): Dieses Verfahren misst den Strom, der zwischen der Spitze und einer leitenden Probe fließt. Es war die erste Methode, die eine Abbildung einzelner Atome möglich machte.

- Rasterkraftmikroskop (AFM): Hier wird die Kraft gemessen, die zwischen Spitze und Oberfläche wirkt. Diese Methode funktioniert auch bei nicht leitenden Materialien wie Kunststoffen oder biologischen Proben.

Neben diesen Klassikern gibt es zahlreiche Weiterentwicklungen. Dazu gehören Varianten, die magnetische, elektrische oder chemische Eigenschaften messen. So können Forscher nicht nur die Form, sondern auch das Verhalten von Nanostrukturen verstehen.

Ein großer Vorteil dieser Methoden ist ihre Vielseitigkeit. Während STM besonders in der Physik und Materialwissenschaft genutzt wird, hat AFM auch in der Biologie große Bedeutung. Damit lassen sich beispielsweise DNA-Stränge oder Zellmembranen in hoher Auflösung darstellen.

Durch diese unterschiedlichen Verfahren hat sich die Rastersondenmikroskopie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Forschung entwickelt.

Typische Einsatzgebiete in Forschung und Industrie

Rastersondenmikroskope werden in vielen Bereichen eingesetzt, weil sie einzigartige Einblicke ermöglichen. In der Materialwissenschaft helfen sie, neue Werkstoffe zu analysieren und ihre Eigenschaften im Detail zu verstehen. Das ist wichtig für die Entwicklung von Halbleitern oder Nanomaterialien.

In der Biologie sind sie ein Schlüsselwerkzeug, um Zellstrukturen, Proteine oder DNA sichtbar zu machen. Anders als viele andere Methoden benötigen sie dabei oft keine aufwendige Probenvorbereitung.

Auch in der Chemie liefern sie wertvolle Daten, etwa beim Verständnis von Katalysatoren oder Oberflächenreaktionen. In der Industrie spielen sie eine Rolle bei der Qualitätskontrolle von Mikrochips oder der Entwicklung neuer Beschichtungen.

Beispiele für Einsatzgebiete:

- Analyse von Nanopartikeln

- Untersuchung von Korrosionsprozessen

- Charakterisierung von Biomolekülen

- Kontrolle in der Halbleiterfertigung

Damit ist klar: Rastersondenmikroskope sind nicht nur für Grundlagenforschung wichtig, sondern auch ein Motor für technologische Innovationen im Alltag.

Vorteile und Grenzen der Rastersondenmikroskope

Der größte Vorteil von Rastersondenmikroskopen liegt in ihrer extrem hohen Auflösung. Sie können Strukturen sichtbar machen, die weit unterhalb der Möglichkeiten klassischer Lichtmikroskope liegen. Außerdem sind sie sehr vielseitig, da sie bei unterschiedlichsten Materialien eingesetzt werden können.

Weitere Vorteile:

- Möglichkeit, verschiedene physikalische Eigenschaften gleichzeitig zu messen

- Untersuchungen auch in Flüssigkeiten oder unter realistischen Bedingungen

- keine zwingende Notwendigkeit für spezielle Probenvorbereitung

Doch es gibt auch Grenzen. Die Messung dauert im Vergleich zu anderen Methoden oft länger. Außerdem ist die Technik sehr empfindlich gegenüber Störungen, wie Vibrationen oder Temperaturschwankungen. Die Probenfläche, die untersucht werden kann, ist meist klein und beschränkt sich auf wenige Mikrometer.

Hinzu kommt, dass die Geräte teuer und in der Bedienung anspruchsvoll sind. Für den Einsatz braucht es daher geschultes Personal und oft auch spezielle Umgebungen.

Trotz dieser Einschränkungen überwiegt der Nutzen deutlich – besonders in Bereichen, in denen es auf maximale Präzision ankommt.

Zukunftsperspektiven: Neue Entwicklungen und Trends in der Nanotechnologie

Die Entwicklung der Rastersondenmikroskopie steht nicht still. Moderne Geräte werden immer schneller, stabiler und vielseitiger. Neue Ansätze ermöglichen es, dynamische Prozesse in Echtzeit zu beobachten – etwa chemische Reaktionen oder Bewegungen in biologischen Zellen.

Ein weiterer Trend ist die Kombination mit anderen Methoden. So entstehen sogenannte Hybridmikroskope, die verschiedene Messverfahren vereinen. Damit lassen sich Oberflächen noch umfassender analysieren.

Auch die Automatisierung spielt eine wachsende Rolle. Künstliche Intelligenz hilft dabei, Messergebnisse schneller auszuwerten und komplexe Strukturen zu erkennen. Das macht die Technik für Industrieanwendungen noch attraktiver.

In der Nanotechnologie werden Rastersondenmikroskope zukünftig entscheidend sein, um neue Materialien zu entwickeln oder Moleküle gezielt zu manipulieren. Sie könnten sogar dabei helfen, Bauteile im Nanomaßstab direkt zu konstruieren.

All das zeigt: Die Zukunft dieser Mikroskope hat gerade erst begonnen – und ihre Bedeutung wird in den kommenden Jahren weiter wachsen.

Fazit: Die Zukunft mit Rastersondenmikroskopen aktiv mitgestalten

Rastersondenmikroskope haben gezeigt, dass selbst die kleinsten Strukturen unserer Welt sichtbar und analysierbar werden können. Sie sind nicht nur ein Werkzeug für Spezialisten, sondern öffnen Türen zu völlig neuen Entdeckungen in Wissenschaft und Technik. Gerade die Möglichkeit, Materialien auf atomarer Ebene zu verstehen, bietet enormes Potenzial für Medizin, Energie oder Elektronik.

Doch die Technik wirft auch spannende Fragen auf: Wie können wir diese Präzision nutzen, um nachhaltigere Produkte zu entwickeln? Welche Chancen ergeben sich, wenn wir biologische Systeme noch besser verstehen? Und wie weit lässt sich die Auflösung in Zukunft noch steigern?

Wenn du dich für Forschung, Nanotechnologie oder Materialwissenschaft interessierst, lohnt es sich, die Entwicklungen rund um Rastersondenmikroskope weiter zu verfolgen. Je mehr wir über die Grundlagen unserer Welt erfahren, desto größer sind die Möglichkeiten, sie aktiv zu gestalten.

FAQ – Häufige Fragen und Antworten

Hier habe ich noch Antworten auf häufige Fragen zu diesem Thema zusammengestellt:

Welche Ausbildung braucht man, um mit Rastersondenmikroskopen zu arbeiten?

In der Regel arbeiten Physiker, Chemiker, Materialwissenschaftler oder Ingenieure mit Rastersondenmikroskopen. Viele Universitäten und Forschungsinstitute bieten spezielle Schulungen an, da der Umgang mit diesen Geräten technisches Verständnis und Erfahrung erfordert.

Wie teuer ist ein Rastersondenmikroskop?

Die Preise variieren stark je nach Modell und Ausstattung. Einfache Systeme für Ausbildungszwecke beginnen bei einigen zehntausend Euro, während hochpräzise Forschungsgeräte mehrere hunderttausend Euro kosten können.

Können Rastersondenmikroskope auch in der Industrie eingesetzt werden?

Ja, sie werden häufig zur Qualitätskontrolle, in der Halbleiterfertigung oder für die Entwicklung neuer Materialien genutzt. Die Industrie profitiert von der hohen Präzision und der Möglichkeit, winzige Strukturen zuverlässig zu analysieren.

Welche Proben eignen sich für die Untersuchung?

Untersucht werden können leitende, nichtleitende, organische und sogar biologische Proben. Wichtig ist, dass die Oberfläche relativ sauber und stabil ist. Manche Anwendungen erfordern spezielle Probenvorbereitung.

Gibt es Alternativen zu Rastersondenmikroskopen?

Ja, je nach Fragestellung können Elektronenmikroskope oder Röntgenverfahren eine Alternative sein. Allerdings erreichen diese Methoden nicht die atomare Auflösung, die Rastersondenmikroskope bieten.